Dutch council for refugees

Ein KI-Tool zur Stärkung der Selbstständigkeit von Menschen mit Fluchthintergrund durch Unterstützung beim Verstehen und Verwalten amtlicher Kommunikation

Data-driven Design, Product Design, UX & UI Design, UX Research, Data Science, Information Design

Kunde: Dutch Council for Refugees

Jahr: 2024-25

Menschen mit Fluchthintergrund in den Niederlanden stehen immer wieder vor Herausforderungen beim Umgang mit amtlicher Kommunikation – insbesondere in den ersten Jahren nach der Ankunft.

In Zusammenarbeit mit VluchtelingenWerk Nederland (VWN), einer landesweiten NGO, die Geflüchtete während ihres gesamten Ankommensprozesses begleitet, entstand dieses Projekt als Reaktion auf den Bedarf nach besserer Unterstützung im Umgang mit bürokratischer Post.

Viele Klient*innen von VWN, die eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, bekommen eine große Anzahl komplexer Schreiben von verschiedenen Sendern – etwa von der Gemeinde, dem Finanzamt oder Krankenkassen. Diese Briefe sind häufig schwer verständlich, und es ist oft unklar, welche konkreten Schritte daraus folgen: “Now clients often rely on social workers to help them navigate through this maze, but we would like to empower our clients to be as independent as possible.” Diese Problematik wird auch durch bestehende Literatur bestätigt: Unklare Verfahren, komplizierte Sprache und fragmentierte Informationssysteme führen regelmäßig zu verpassten Fristen, Stress und einer langfristigen Abhängigkeit von Unterstützungspersonen.

Herangehensweise

Bevor es in den eigentlichen Designprozess ging, stand zunächst das Verstehen des tatsächlichen Problem und der Zielgruppe im Fokus. Dazu gehörten Interviews, Beobachtungen sowie Desk Research. Obwohl es mittlerweile eine Vielzahl an Apps für Geflüchtete gibt, konzentrieren sich viele davon auf Übersetzungen oder isolierte Einzelfunktionen und übersehen dabei grundlegende Bedürfnisse wie Unabhängigkeit und ein Verständnis dafür, wie das System funktioniert.

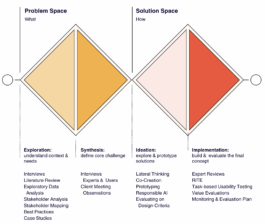

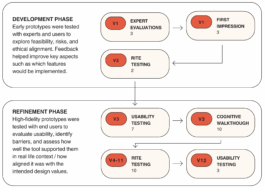

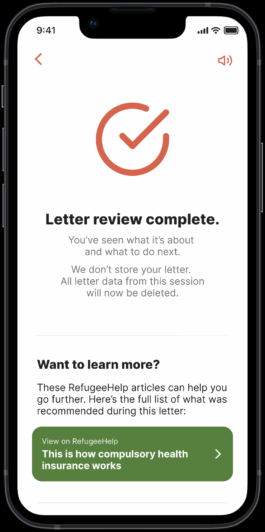

Die Entwicklung einer Lösung für diese Herausforderung orientierte sich am Double Diamond – einem Designprozess, der hilft, komplexe Probleme in klare, getestete Lösungen zu überführen. Ziel war ein kontextsensibler, wertebasierter Ansatz: Von ersten Erkenntnissen aus der Recherche über iteratives Prototyping bis hin zu Usability-Tests. Die Auswertung der Recherchen aus der Explorationsphase (Interviews, Beobachtungen etc.) führte zu einer präziseren Definition der Designaufgabe: Das Problem liegt nicht nur in begrenzten Niederländischkenntnissen. Es betrifft auch die Art und Weise, wie Informationen strukturiert sind, die Unvertrautheit mit institutionellen Abläufen und die emotionale Belastung durch ständige Abhängigkeit. Dahinter stehen ein Mangel an Kontext, Selbstvertrauen und systemischem Verständnis. Im Kern zeigt sich ein Defizit an Verwaltungskompetenz – also der Fähigkeit, mit öffentlichen Institutionen selbstständig zu interagieren. Aus der Synthese der Forschung ergaben sich zudem zentrale Gestaltungswerte, die alle weiteren Phasen von Ideenfindung, Entwicklung und Evaluation geleitet haben: Unabhängigkeit, Vertrauen, Zugänglichkeit, Klarheit, Wissen, Unterstützung und Sicherheit.

Ideenfindung

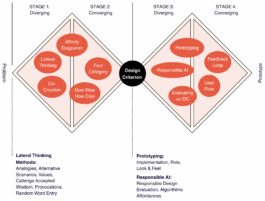

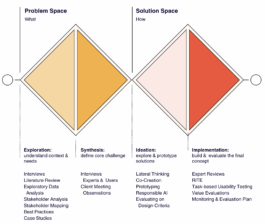

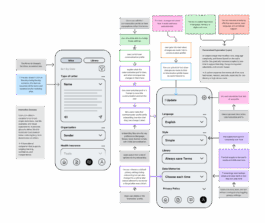

Zur Entwicklung möglicher Lösungen wurden mithilfe von Laterales Denken, gezielten Provokationen, Value Mapping und strukturierten Feature-Analysen über 200 Ideen generiert. Ziel war es dabei nicht, sofort das eine „richtige“ Konzept zu finden, sondern ein breites Spektrum an Ideen zu erkunden – von unkonventionell bis praktisch. Durch bewusstes Zurückhalten vorschneller Bewertungen konnten auch komplexere, weniger offensichtliche Ansätze entstehen. Die gesammelten Ideen wurden anschließend geordnet, vertieft und anhand eines strukturierten Designprozesses weiterentwickelt – ebenfalls entlang des Double Diamond Modells, das vom breiten Explorieren zur gezielten Ausarbeitung und ethischen Bewertung führt.

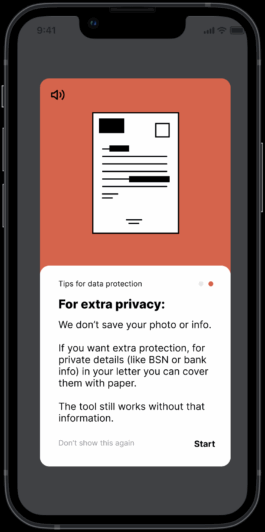

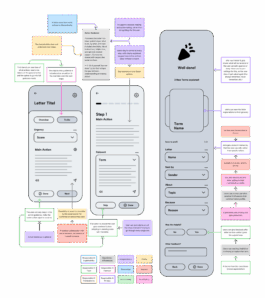

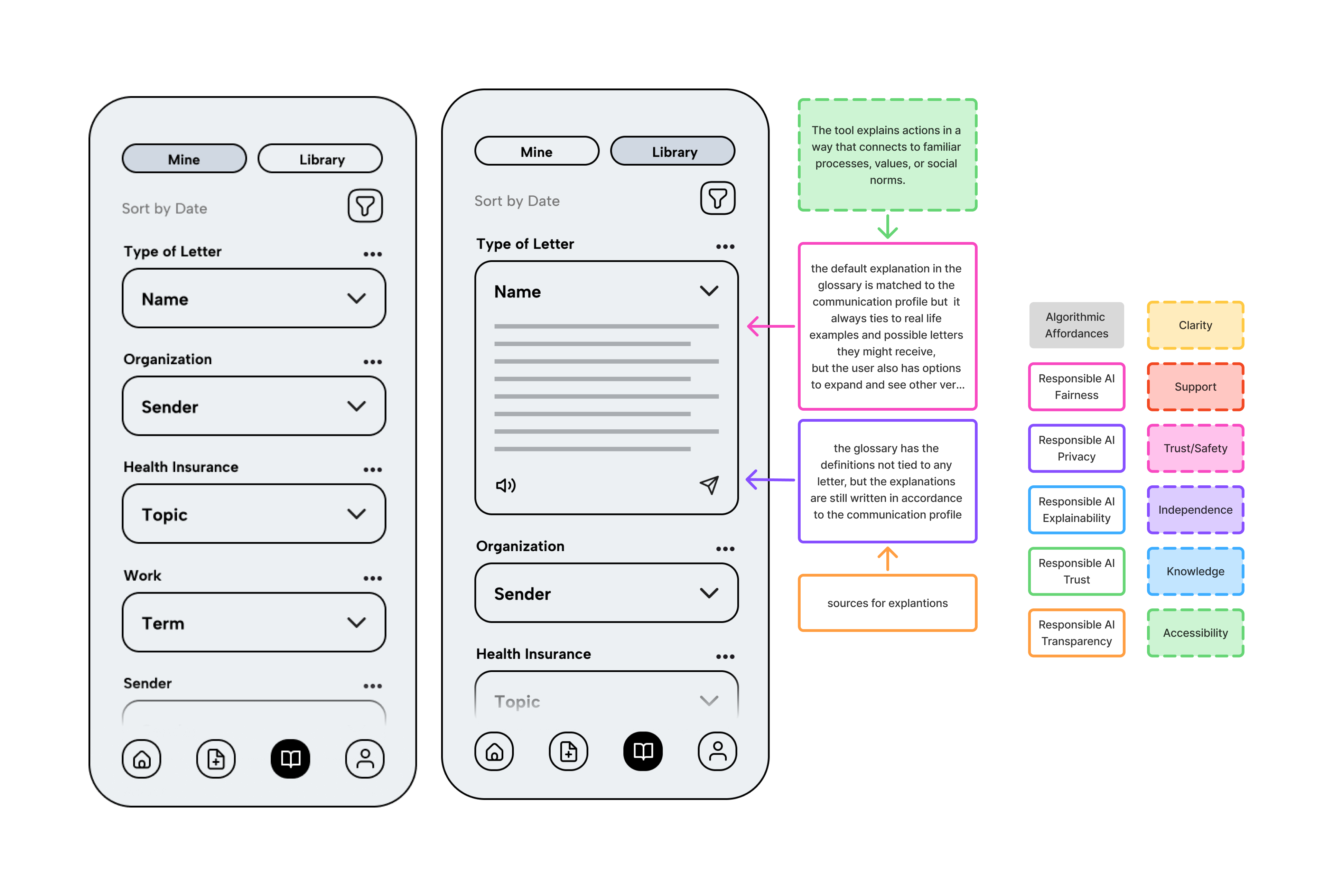

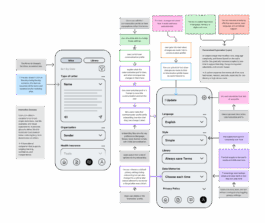

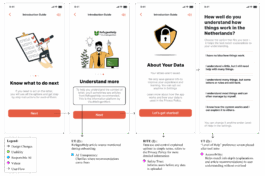

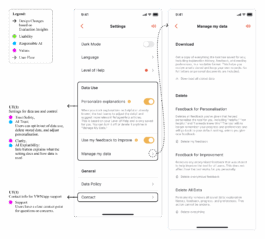

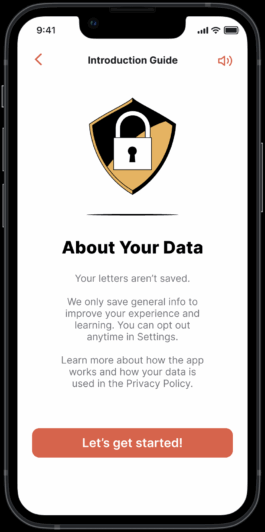

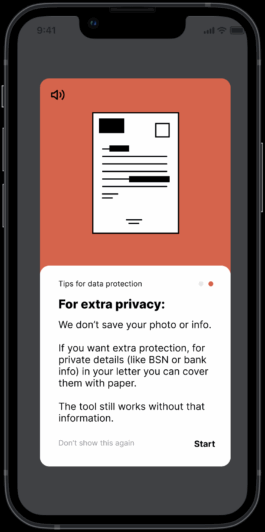

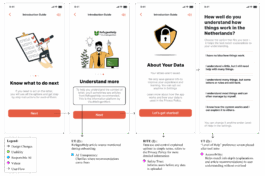

Durch Co-Creation-Aktivitäten mit geflüchteten Menschen und Sozialarbeiter*innen konnten wichtige Einblicke in welche Funktionen passen tatsächlich zu den realen Bedürfnissen und Alltagserfahrungen der Nutzer*innen, gewonnen werden. Mithilfe von Priorisierungsmethoden und kontinuierlicher Bewertung entlang der definierten Designkriterien wurden die Ideen weiter gefiltert – mit dem Ziel, sowohl umsetzbare als auch wertebasierte Lösungen zu identifizieren. Diese Methoden halfen auch dabei, typische Designrisiken zu vermeiden: etwa den Privilege Hazard – Lösungen, die die Perspektive der Designer*innen amstatt die der Nutzer*innen widerspiegeln – sowie den Techno-Solutionism, die Annahme, dass soziale Probleme allein durch Technologie lösbar sind. Dieser reflektierte Ansatz setzte sich auch in der Prototypenphase und der Integration von Responsible AI-Prinzipien fort. Das Tool wurde gezielt so gestaltet, dass es Autonomie, Transparenz und ethische Nutzung unterstützt – und gleichzeitig die Datenkompetenz der Nutzer*innen stärkt, indem es erklärt, wie ihre Informationen verarbeitet, interpretiert und in konkrete Hilfestellung übersetzt werden.

Dieser Prozess bracht vier Kernideen hervor, welche in ein gesamtes rundes System entwickelt wurden.

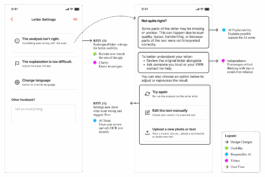

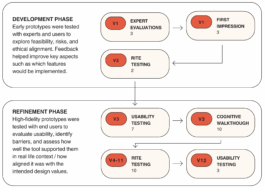

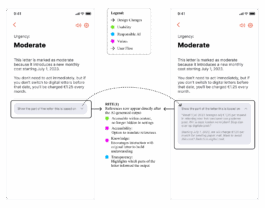

Usability Testing

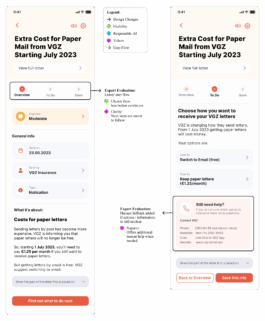

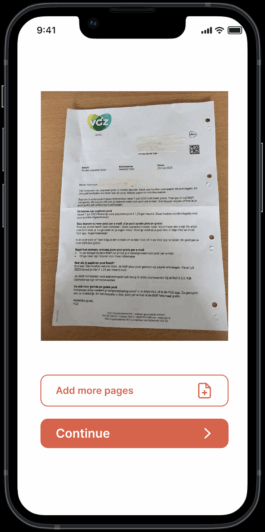

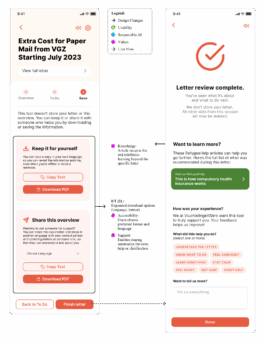

Um zu überprüfen, ob das entwickelte Tool tatsächlichwirkungsvoll, verständlich und wertebasiert ist, wurde ein strukturierter Evaluationsprozess mit insgesamt 36 Teilnehmenden durchgeführt. Dazu zählten Menschen mit Fluchthintergrund, nicht-europäische Migrant*innen mit ähnlichen Erfahrungen, Fachkräfte aus NGOs, Design-Expert*innen sowie Personen aus der breiten Öffentlichkeit. Die Teilnehmenden wurden gebeten, mit dem Tool konkrete Aufgaben anhand eines echten Briefbeispiels zu lösen – dabei sollten sie laut denken und im Anschluss strukturierte Rückmeldungen geben sowie kurze Umfragen ausfüllen. Die Evaluation untersuchte dabei nicht nur die Nutzbarkeit (Usability), sondern auch, ob das Tool die definierten Gestaltungswerte wie Unabhängigkeit, Vertrauen oder Klarheit tatsächlich unterstützt.

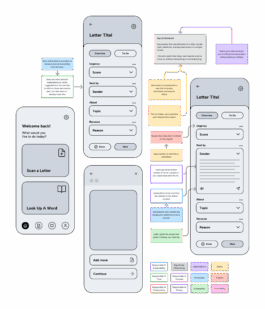

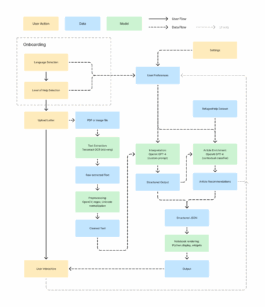

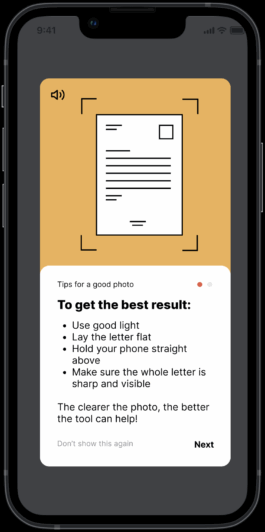

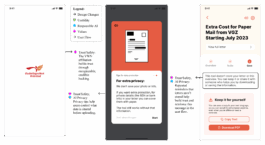

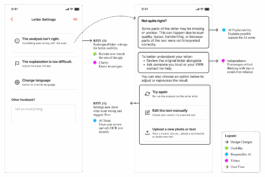

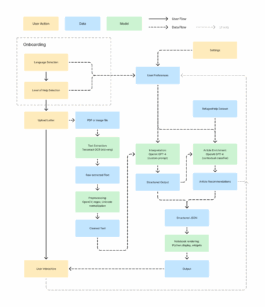

Data Science

Die Entwicklung der technischen Funktionalität und der Data-Science-Komponenten verlief parallel zu den gestalterischen Iterationen, da sich die beiden Prozesse gegenseitig beeinflussten. Das Datenflussdiagramm zeigt, wie ein Brief vom Eingang über die Analyse bis hin zur angereicherten, handlungsorientierten Ausgabe verarbeitet wird. Zentrale Bestandteile sind OCR, NLP-gestützte Informationsextraktion, Erklärungsgenerierung sowie kontextbezogene Artikel-Empfehlungen.

Resultat

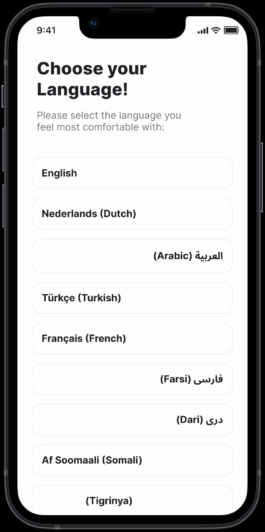

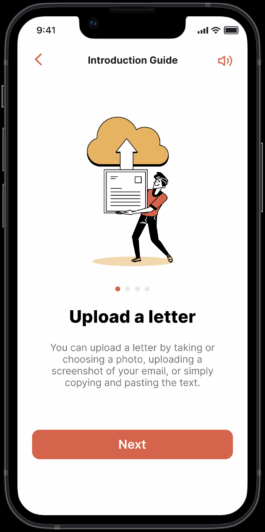

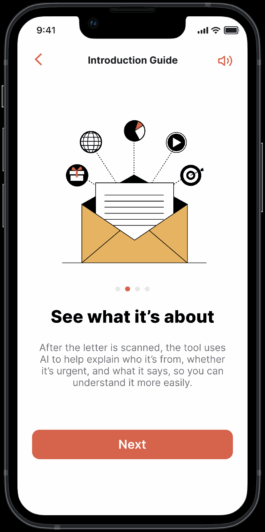

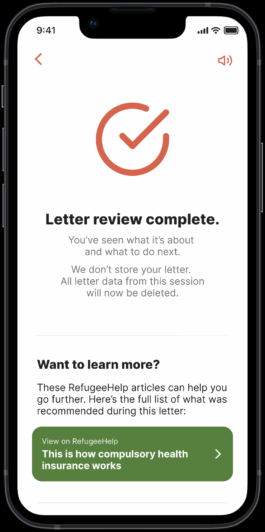

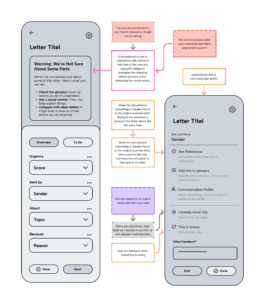

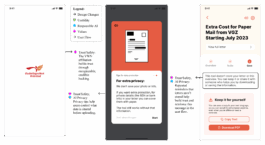

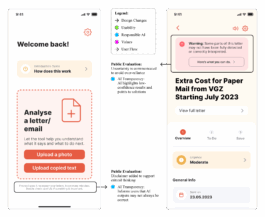

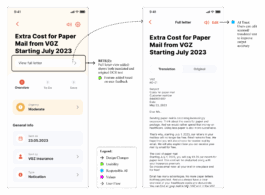

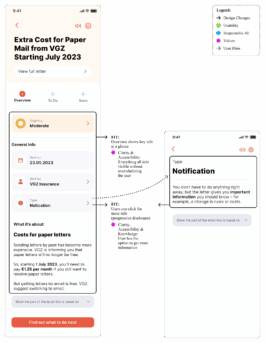

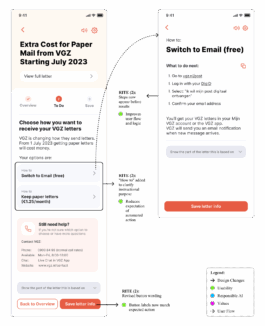

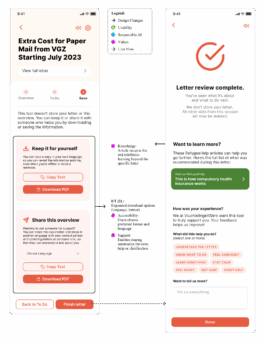

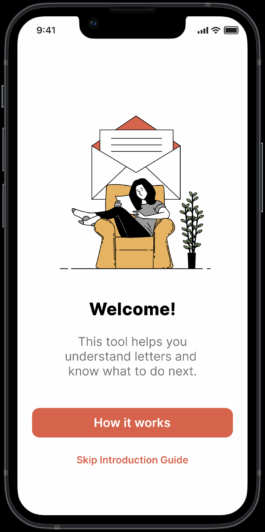

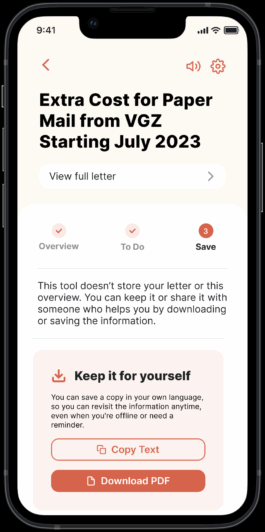

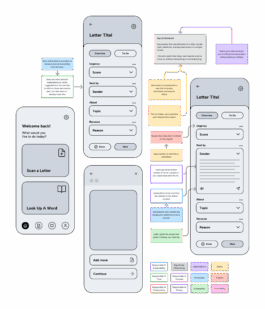

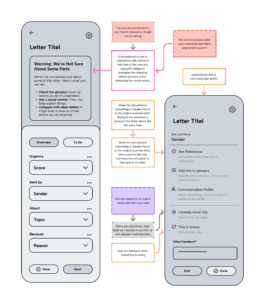

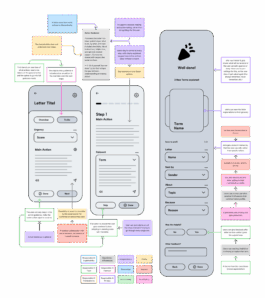

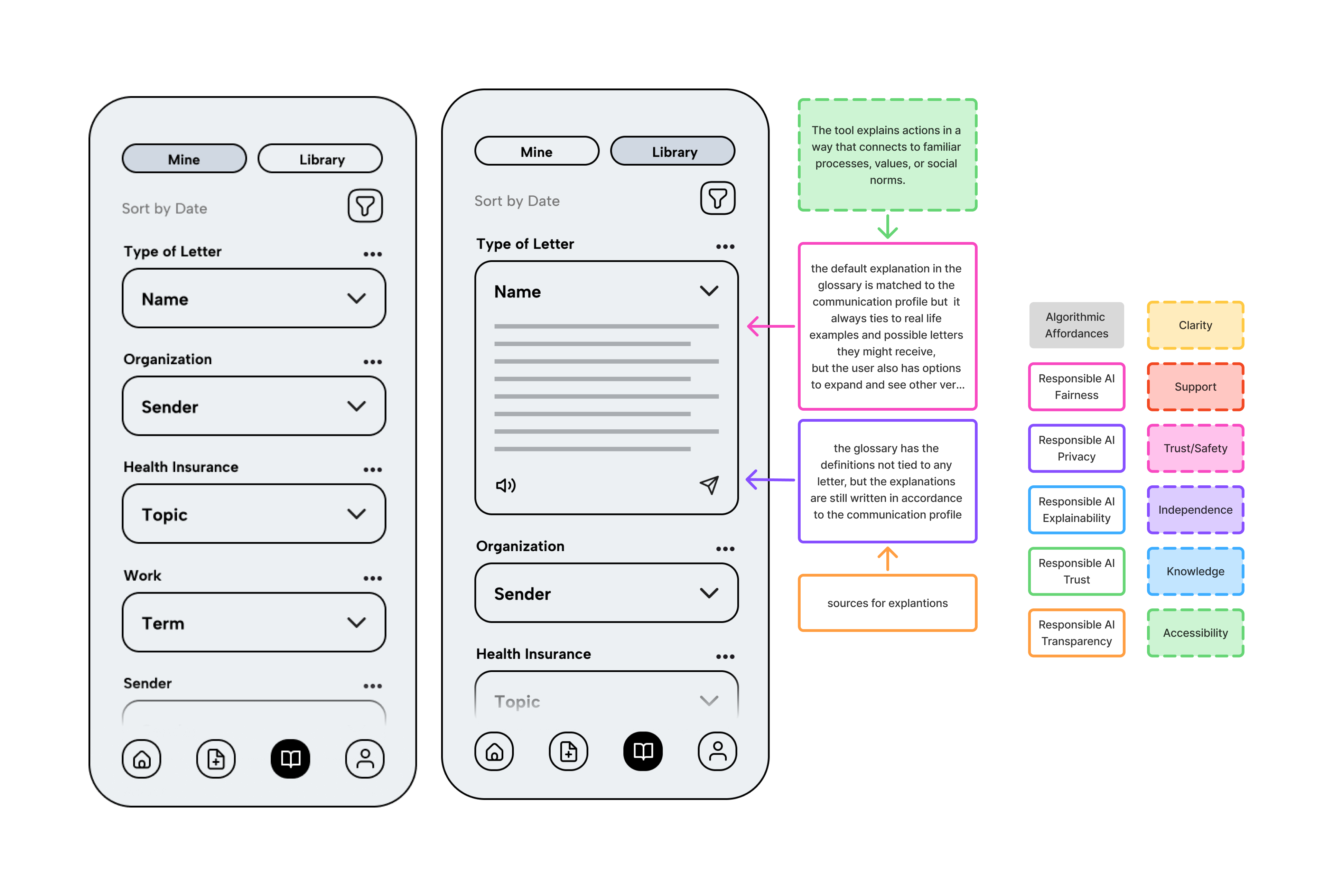

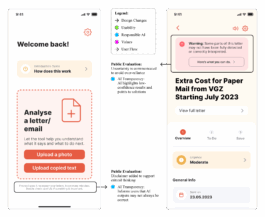

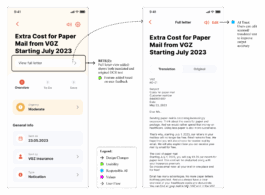

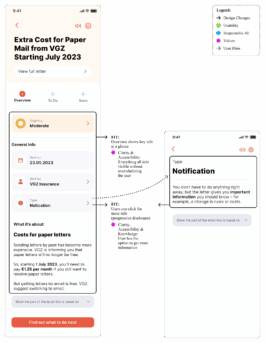

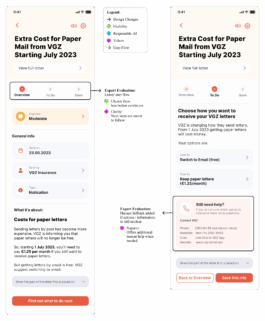

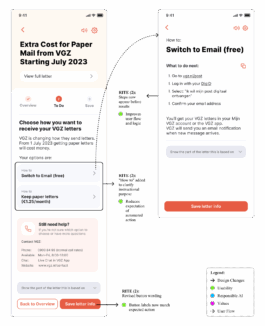

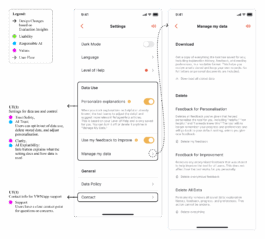

Der finale Prototyp vereint Natural Language Processing (NLP), werteorientiertes Design und Prinzipien von Responsible AI, um Menschen mit Fluchthintergrund beim Verstehen und Bearbeiten amtlicher Kommunikation zu unterstützen.

Er tut dies durch fünf zentrale Funktionen:

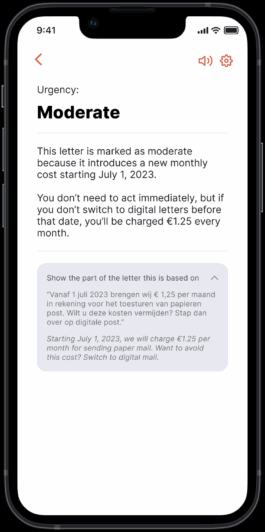

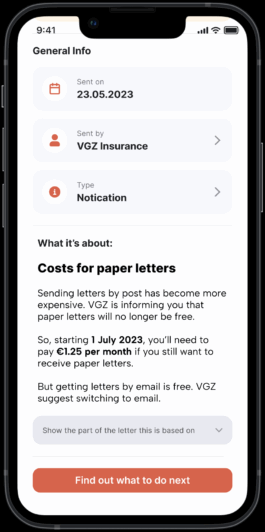

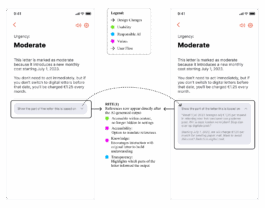

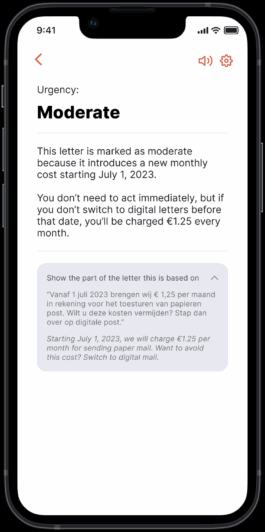

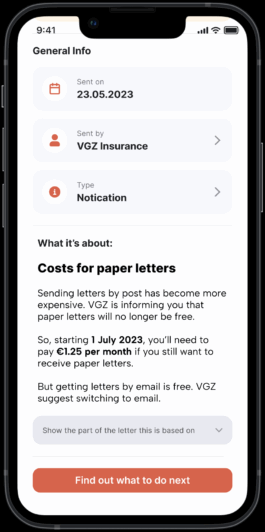

1. Extraktion wichtiger Informationen (z. B. Dringlichkeit, Absender, Art und Thematik)

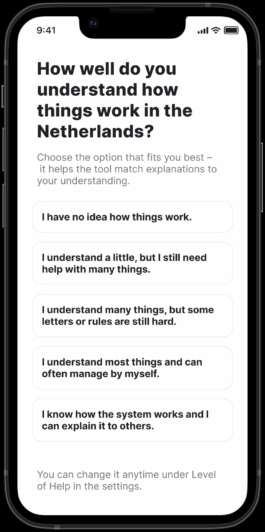

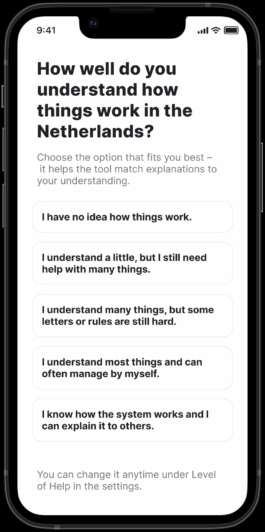

2. Vereinfachung bürokratischer Sprache durch personalisierte Erklärungen, angepasst an das individuelle Sprachniveau

3. Schritt-für-Schritt-Handlungsanleitung damit Nutzer*innen wissen, was konkret zu tun ist

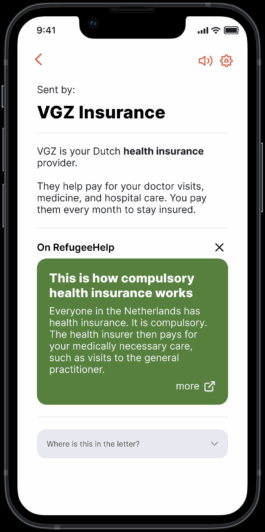

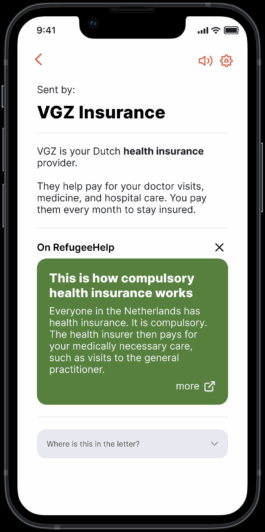

4. Empfehlung relevanter Informationsartikel von RefugeeHelp.nl – abgestimmt auf Inhalt des Briefes und individuelle Bedarfe

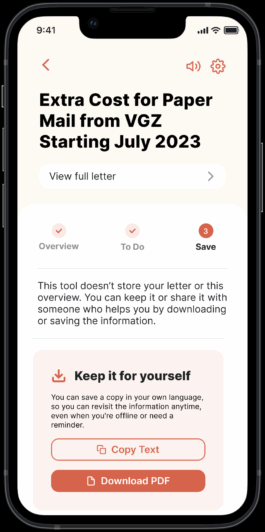

5. Förderung von Sicherheit und Selbstständigkeit durch transparente Datenverarbeitung und Nutzerkontrolle

Dutch Council for refugees

Ein KI-Tool zur Stärkung der Selbstständigkeit von Menschen mit Fluchthintergrund durch Unterstützung beim Verstehen und Verwalten amtlicher Kommunikation

Data-driven Design, Product Design, UX & UI Design, UX Research, Data Science, Information Design

Kunde: Dutch Council for Refugees

Jahr: 2024-25

Menschen mit Fluchthintergrund in den Niederlanden stehen immer wieder vor Herausforderungen beim Umgang mit amtlicher Kommunikation – insbesondere in den ersten Jahren nach der Ankunft.

In Zusammenarbeit mit VluchtelingenWerk Nederland (VWN), einer landesweiten NGO, die Geflüchtete während ihres gesamten Ankommensprozesses begleitet, entstand dieses Projekt als Reaktion auf den Bedarf nach besserer Unterstützung im Umgang mit bürokratischer Post.

Viele Klient*innen von VWN, die eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, bekommen eine große Anzahl komplexer Schreiben von verschiedenen Sendern – etwa von der Gemeinde, dem Finanzamt oder Krankenkassen. Diese Briefe sind häufig schwer verständlich, und es ist oft unklar, welche konkreten Schritte daraus folgen: “Now clients often rely on social workers to help them navigate through this maze, but we would like to empower our clients to be as independent as possible.” Diese Problematik wird auch durch bestehende Literatur bestätigt: Unklare Verfahren, komplizierte Sprache und fragmentierte Informationssysteme führen regelmäßig zu verpassten Fristen, Stress und einer langfristigen Abhängigkeit von Unterstützungspersonen.

Herangehensweise

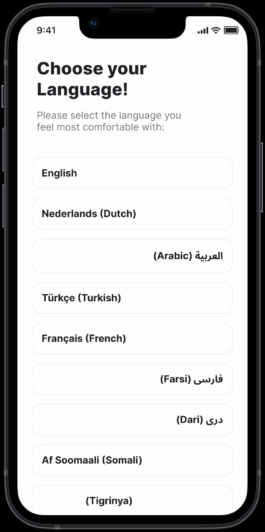

Bevor es in den eigentlichen Designprozess ging, stand zunächst das Verstehen des tatsächlichen Problem und der Zielgruppe im Fokus. Dazu gehörten Interviews, Beobachtungen sowie Desk Research. Obwohl es mittlerweile eine Vielzahl an Apps für Geflüchtete gibt, konzentrieren sich viele davon auf Übersetzungen oder isolierte Einzelfunktionen und übersehen dabei grundlegende Bedürfnisse wie Unabhängigkeit und ein Verständnis dafür, wie das System funktioniert.

Die Entwicklung einer Lösung für diese Herausforderung orientierte sich am Double Diamond – einem Designprozess, der hilft, komplexe Probleme in klare, getestete Lösungen zu überführen. Ziel war ein kontextsensibler, wertebasierter Ansatz: Von ersten Erkenntnissen aus der Recherche über iteratives Prototyping bis hin zu Usability-Tests. Die Auswertung der Recherchen aus der Explorationsphase (Interviews, Beobachtungen etc.) führte zu einer präziseren Definition der Designaufgabe: Das Problem liegt nicht nur in begrenzten Niederländischkenntnissen. Es betrifft auch die Art und Weise, wie Informationen strukturiert sind, die Unvertrautheit mit institutionellen Abläufen und die emotionale Belastung durch ständige Abhängigkeit. Dahinter stehen ein Mangel an Kontext, Selbstvertrauen und systemischem Verständnis. Im Kern zeigt sich ein Defizit an Verwaltungskompetenz – also der Fähigkeit, mit öffentlichen Institutionen selbstständig zu interagieren. Aus der Synthese der Forschung ergaben sich zudem zentrale Gestaltungswerte, die alle weiteren Phasen von Ideenfindung, Entwicklung und Evaluation geleitet haben: Unabhängigkeit, Vertrauen, Zugänglichkeit, Klarheit, Wissen, Unterstützung und Sicherheit.

Ideenfindung

Zur Entwicklung möglicher Lösungen wurden mithilfe von Laterales Denken, gezielten Provokationen, Value Mapping und strukturierten Feature-Analysen über 200 Ideen generiert. Ziel war es dabei nicht, sofort das eine „richtige“ Konzept zu finden, sondern ein breites Spektrum an Ideen zu erkunden – von unkonventionell bis praktisch. Durch bewusstes Zurückhalten vorschneller Bewertungen konnten auch komplexere, weniger offensichtliche Ansätze entstehen. Die gesammelten Ideen wurden anschließend geordnet, vertieft und anhand eines strukturierten Designprozesses weiterentwickelt – ebenfalls entlang des Double Diamond Modells, das vom breiten Explorieren zur gezielten Ausarbeitung und ethischen Bewertung führt.

Durch Co-Creation-Aktivitäten mit geflüchteten Menschen und Sozialarbeiter*innen konnten wichtige Einblicke in welche Funktionen passen tatsächlich zu den realen Bedürfnissen und Alltagserfahrungen der Nutzer*innen, gewonnen werden. Mithilfe von Priorisierungsmethoden und kontinuierlicher Bewertung entlang der definierten Designkriterien wurden die Ideen weiter gefiltert – mit dem Ziel, sowohl umsetzbare als auch wertebasierte Lösungen zu identifizieren. Diese Methoden halfen auch dabei, typische Designrisiken zu vermeiden: etwa den Privilege Hazard – Lösungen, die die Perspektive der Designer*innen amstatt die der Nutzer*innen widerspiegeln – sowie den Techno-Solutionism, die Annahme, dass soziale Probleme allein durch Technologie lösbar sind. Dieser reflektierte Ansatz setzte sich auch in der Prototypenphase und der Integration von Responsible AI-Prinzipien fort. Das Tool wurde gezielt so gestaltet, dass es Autonomie, Transparenz und ethische Nutzung unterstützt – und gleichzeitig die Datenkompetenz der Nutzer*innen stärkt, indem es erklärt, wie ihre Informationen verarbeitet, interpretiert und in konkrete Hilfestellung übersetzt werden.

Dieser Prozess bracht vier Kernideen hervor, welche in ein gesamtes rundes System entwickelt wurden.

Usability Testing

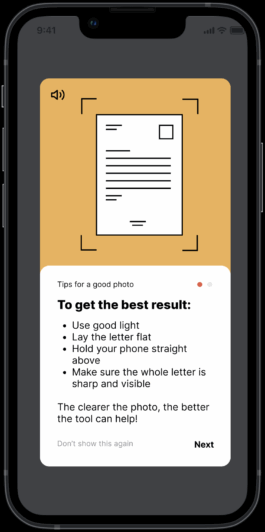

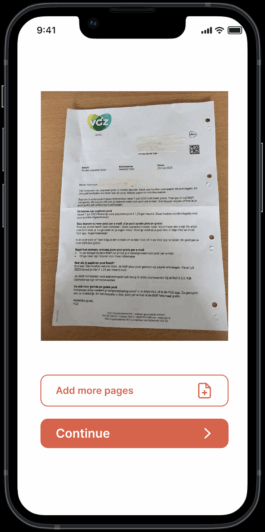

Um zu überprüfen, ob das entwickelte Tool tatsächlichwirkungsvoll, verständlich und wertebasiert ist, wurde ein strukturierter Evaluationsprozess mit insgesamt 36 Teilnehmenden durchgeführt. Dazu zählten Menschen mit Fluchthintergrund, nicht-europäische Migrant*innen mit ähnlichen Erfahrungen, Fachkräfte aus NGOs, Design-Expert*innen sowie Personen aus der breiten Öffentlichkeit. Die Teilnehmenden wurden gebeten, mit dem Tool konkrete Aufgaben anhand eines echten Briefbeispiels zu lösen – dabei sollten sie laut denken und im Anschluss strukturierte Rückmeldungen geben sowie kurze Umfragen ausfüllen. Die Evaluation untersuchte dabei nicht nur die Nutzbarkeit (Usability), sondern auch, ob das Tool die definierten Gestaltungswerte wie Unabhängigkeit, Vertrauen oder Klarheit tatsächlich unterstützt.

Data Science

Die Entwicklung der technischen Funktionalität und der Data-Science-Komponenten verlief parallel zu den gestalterischen Iterationen, da sich die beiden Prozesse gegenseitig beeinflussten. Das Datenflussdiagramm zeigt, wie ein Brief vom Eingang über die Analyse bis hin zur angereicherten, handlungsorientierten Ausgabe verarbeitet wird. Zentrale Bestandteile sind OCR, NLP-gestützte Informationsextraktion, Erklärungsgenerierung sowie kontextbezogene Artikel-Empfehlungen.

Resultat

Der finale Prototyp vereint Natural Language Processing (NLP), werteorientiertes Design und Prinzipien von Responsible AI, um Menschen mit Fluchthintergrund beim Verstehen und Bearbeiten amtlicher Kommunikation zu unterstützen.

Er tut dies durch fünf zentrale Funktionen:

1. Extraktion wichtiger Informationen (z. B. Dringlichkeit, Absender, Art und Thematik)

2. Vereinfachung bürokratischer Sprache durch personalisierte Erklärungen, angepasst an das individuelle Sprachniveau

3. Schritt-für-Schritt-Handlungsanleitung damit Nutzer*innen wissen, was konkret zu tun ist

4. Empfehlung relevanter Informationsartikel von RefugeeHelp.nl – abgestimmt auf Inhalt des Briefes und individuelle Bedarfe

5. Förderung von Sicherheit und Selbstständigkeit durch transparente Datenverarbeitung und Nutzerkontrolle